Le doyen de théologie de l'Université Pontificale du Latran, Monseigneur Brunero Gherardini, est déjà intervenu sur "Disputationes Theologicae" à propos de la valeur magistérielle du Concile Vatican II. Aujourd'hui, il intervient à nouveau pour dénoncer, sans tergiverser, la théologie libérale qui a envahi la christologie contemporaine. Influencée par les thèses des protestants Strauss et Bultmann, cette "nouvelle théologie" aux racines métaphysiques hégéliennes est désormais adoptée, peut-être inconsciemment, non seulement dans une large partie des discours théologiques, mais aussi chez certains des théologiens les plus célèbres et les plus en vue aujourd'hui, notamment Mgr Bruno Forte lui-même...

Le "Dieu de Jésus-Christ"

Ce que je suis sur le point d’écrire est bien éloigné, dans mon intention comme dans les faits, de ce qui est couramment appelé un « procès d’intention ». Par principe, je m’efforce de toujours les considérer, ces intentions, comme bonnes et droites. Évidemment, « donec contrarium probetur », car dans ce cas, même une présomption de sainteté doit tirer les conséquences de la preuve du contraire, sous peine de se résigner au ridicule. Il faut ajouter qu’une intention, même si elle est bonne et droite, ne transmet pas automatiquement sa propre irréprochabilité morale à l’objet qui en découle, lequel possède son propre réalisme objectif, et donc sa moralité propre, indépendamment de l’intention formelle qui l’a voulu et qui tend vers cet objet. Un blasphème est toujours, en soi et par soi, un blasphème, même s’il est prononcé, paradoxalement, pour rendre gloire à Dieu.

De telles prémisses étaient nécessaires pour comprendre le jugement certainement et définitivement négatif que je suis sur le point de prononcer. Ce jugement ne regarde ni les personnes qui ont dit certaines choses, ni les intentions pour lesquelles ils les ont dites, mais exclusivement les choses qui ont été dites, même si elles ne sont parvenues à l’oreille et à l’intelligence de quelqu’un que parce que quelqu’un d’autre les a dites. En soulignant de qui il s’agit, je veux mettre en lumière leur auteur avec les circonstances de lieu et de temps, sans pour autant le condamner, pas même si, comme dans le cas auquel je m’intéresse ici, ma cohérence théologico-morale me porte à la condamnation non-équivoque de ce qui a été dit.

1. Ce qui a été dit

Je me réfère par-dessus tout, mais non pas exclusivement, à une expression qui n’est pas neuve dans l’absolu. En effet elle est parfois apparue, bien que formulée différemment, chez un certain nombre de spécialistes dans un passé qui n’est pas si lointain. Précisément parce que je ne fais pas, ni ne veux faire le procès des intentions, je dirais qu’il s’agit désormais d’une façon de parler entrée dans le jargon théologique et qui fait partie des expressions les plus communes et les plus usitées, certainement sans qu’on ne prenne garde ni à son origine, ni à sa signification. Provenance et signification, à vrai dire, plus proches de la Liberaltheologie que du Credo catholique.

L’expression à laquelle je fais référence est la suivante :

le « D i e u d e J é s u s – C h r i s t ».

Il se peut que celui qui n’est pas spécialiste ou celui qui n’est pas attentif aux exigences d’un langage le plus propre possible pour être le moyen de transmission de l’Ineffable, bien que toujours inadéquat, ne se rende même pas compte qu’il se trouve face à une expression que qualifier d’impropre serait un compliment. Le fait que cette expression fasse allusion à Dieu et à Jésus-Christ est plus que suffisante pour contenter le goût peu exigeant de ces théologiens – et aujourd’hui ils sont nombreux – qui se sont formés non pas sur la Somme de saint Thomas d’Aquin, et pas même sur les « lieux » que Melchior Cano désignait principalement dans la Révélation, dans l’Église et dans la Tradition, mais sur les textes de « maîtres-à-penser » renommés, de préférence postconciliaires, presque tous sensibles à l’emprise d’un hégélianisme vaguement christianisé, qui emprisonne malgré tout le message évangélique dans les filets du devenir, le dépouille de tout aspect surnaturel, et le réduit au donné toujours changeant de l’immanence. J’ai trouvé un peu partout – en Italie, en Europe, en Amérique – les œuvres de ces maîtres-là, brillamment exposées dans les vitrines de librairies, catholiques évidemment. Désignées comme « nouvelle vague théologique », elles ouvrent la théologie postconciliaire à la méthodologie historico-critique tout en la séparant hermétiquement de la théologie « ex auctoritate et ex traditione ».

De là est née la fameuse « théologie d'en bas », qui n’est plus liée aux données de la Révélation divine, et moins encore tributaire de « l’étouffante » théologie scolastique, qui tout en faisant sienne la Révélation elle-même, imposait ses propres critères interprétatifs et les conséquences auxquelles elle parvenait. Une « Théologie d'en bas », c’est-à-dire au service non plus du « Dieu qui a parlé et qui s’est révélé », mais du Dieu qui vient en se révélant au fur et à mesure, ici et maintenant, dans le déploiement de tel moment historique, dans les hauts et les bas de la conscience religieuse, dans le sentiment et l’émotion de l’âme humaine qui a soif de justice et de paix, comme couronnement de ses désirs et de ses expectatives. Une théologie, en somme, à mesure d’homme, pour l’homme, conforme à « son » mystère humain et à la « figure de ce monde » (I Cor. 731) qui en modèle l’identité. Une théologie toute orientée, finalement, sur le sillage de la révélation en devenir, à sonder non plus le mystère de Dieu dans le mystère de son Verbe incarné, mais le mystère de l’homme comme révélateur du mystère de Dieu.

A vrai dire, cette nouvelle théologie n’a pas grand chose de nouveau. En 1835, un Repetent de Tübingen, David Friedrich Strauss (1), avait défendu la thèse selon laquelle le Christ du Nouveau Testament n’était pas le Jésus de l’histoire, mais l’objet de la foi que le Livre sacré avait recueilli à partir des déclarations de la foi de l’Église naissante. Les théories de ce professeur, réunis à d’autres écrits ayant des caractéristiques semblables, ouvrirent alors la voie à tout un courant – la Leben-Jesu-Forschung – qui donnera un visage particulier aux XIXe et XXe siècles, en redimensionnant la figure de Jésus : le Seigneur, le Ressuscité assis à la droite du Père et présent avec son Esprit dans la vie de l’Église y est considéré comme le fruit de la fantaisie du croyant, nettement distinct et différent du Rabbi blond de Galilée, de son existence concrète et individuelle à l’intérieur d’une historicité bien déterminée et sur la psychologie duquel enquêtèrent Ethelbert Stauffer (2) et, avec des résultats bien différents, les auteurs catholiques Paul Galtier et Pietro Parente (3).

Voilà en effet la grille à travers laquelle on peut entrevoir la source culturelle du Dieu de Jésus-Christ : c’est la grille du criticisme théologique, qui a réussi dans son entreprise de détacher la paràdosis du Credo de sa dépendance des sources ; et qui a de plus bouleversé le constitutif formel de ces mêmes sources au point d’en faire un magma fantomatique de présupposés bien éloignés des données les plus élémentaires du Nouveau Testament. Face à un tel isolement critico-scientifique de l’Homme-Dieu par rapport à la vie et à la foi de l’Église, le discours de Karl Barth, un protestant qui ne fut pourtant jamais tendre envers l’Église catholique, résonne comme un reproche prophétique et digne d’autorité, lorsqu’il milite pour qu’on cesse de pourchasser le « fantôme d’un Jésus historique dans l’espace vide situé derrière le Nouveau Testament » (4). L’un des plus grands responsables d’une telle chasse, Rudolph Bultmann – qui rencontra tant de succès chez les catholiques et en procura et en procure encore à certains éditeurs catholiques – pose le problème christologique à cheval entre deux catégories : le mythe et l’histoire. Avant lui, beaucoup d’autres – et parmi eux particulièrement le fameux W. Bousset (5) – s’étaient soustraits à la suggestion d’une interprétation christologique partant de la régalité suprême du Père, pour voir dans le Christus Kyrios une pure et simple expression mythologique ayant transformé l’homme Jésus en un être divin. Il s’ensuit d’une telle position la tentative typiquement libérale de « démythiser » le Christ de la foi pour retrouver les traits historiques de Jésus. Ces traits sont donc ceux d’un personnage qui n’a rien en commun, dans la réalité des faits, avec le Fils préexistant de Dieu, qui s’est incarné pour le salut des hommes, qui a été crucifié, qui est ressuscité et qui est assis à la droite du Père. Ce personnage ne peut donc en aucun cas être identifié avec le Kyrios présent dans l’Église, avec la force de son Esprit et avec l’efficacité de ses sacrements. Tout cela, en effet, est un mythe : un mythe qui a transformé Jésus en la personne du Christ ; et dont le Christ doit être dépouillé pour qu’il redevienne Jésus.

La particularité de R. Bultmann se trouve dans le fait qu’il se démarque de la démythisation libérale. Il parle plutôt de démythologisation – s’il est possible de rendre ainsi l’intraduisible « Entmythologiesierung » – un mot composé qui ne se comprend qu’en le décomposant : les éléments principaux en sont « Mythos » et « Logos », précédés du préfixe inséparable « ent- » rappelant la fonction de l’alpha privatif grec, et suivis du suffixe indiquant l’action privative introduite par « ent- ». Il suffit d’une telle décomposition pour faire comprendre que le programme Bultmannien, tout en avançant dans la direction libérale, est tout autre chose que la démythisation de la théologie libérale : il n’élimine pas le mythe d’un coup de balai, et moins encore son sens et son intention. Au contraire, il en sauvegarde la transcendance en le libérant de la « ratio » (Logos) qui selon lui en altère le sens en lui conférant une valeur surnaturelle comme support et explication du Christ de la foi, un homme que la foi aurait transformé en être divin (6). En commun avec les libéraux, cependant, Bultmann conservait l’intention de redimensionner le Christ de la foi sur le Jésus de l’histoire. Pour lui non plus, les titres messianiques néotestamentaires de Messie, Fils de l’homme, Fils de Dieu, Seigneur, Sauveur et ainsi de suite, ne sauraient démontrer que Jésus est « une hypostase divine ». Interpréter ces titres en ce sens, selon lui, reviendrait à rationaliser Dieu et à méconnaître que « la divinité du Christ est un événement », toujours nouveau, « et non objectivable avec aucun événement du passé » et donc, précisément pour cette raison, « opposé à toute objectivisation » (7). La conclusion, par conséquent, ne pouvait être autre que la suivante : « La formule Le Christ est Dieu est fausse en chacun de ces sens – arien, nicéen, orthodoxe ou libérale – qui entendent Dieu comme une grandeur objectivable. Elle n’est correcte que si elle entend Dieu comme l’événement de l’action de Dieu » (8).

Cette thèse est une constante dans la pensée de Bultmann. On la rencontre à plusieurs reprises, comme par exemple : « A côté de Dieu, il n’y a pas une autre personne divine qui, comme telle, complète la foi judaïque dans le Dieu unique. La foi n’est pas l’affirmation de spéculations métaphysiques sur la divinité du Christ et sur ses (deux) natures. La foi dans le Christ n’est rien d’autre que la foi dans l’action de Dieu dans le Christ » (9).

Il était nécessaire de parvenir jusqu’ici pour comprendre ce que signifie l’expression « le Dieu de Jésus-Christ ». Cette expression n’a de sens que dans la séparation physique et qualitative de Jésus-Christ et de Dieu. Elle a un sens si l’on part du fait de cette irréductible dualité : d’un côté Jésus-Christ, de l’autre Dieu. L’un n’est pas l’autre et vice-versa. L’un peut parler de l’autre, mais sans que cela l’identifie à lui. Lorsqu’on lit « Moi et le Père nous sommes un » (Jo. 1030), on ne se trouve pas face à une auto-affirmation de la divinité du Christ, prononcée sur ses lèvres comme révélation de son mystère, mais on se trouve face à des mots par lesquels l’Église aurait divinisé Jésus, en objectivant dans sa foi le Père et le Fils. En d’autres termes, l’expression « le Dieu de Jésus-Christ » est formellement identique à l’expression vétérotestamentaire à propos du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob (Ex. 36) que le Nouveau Testament (Mt 2232 ; Mc 1226) répète à la lettre avec la même signification : celle, donc, du Dieu unique, transcendant et souverain, qui peut se préoccuper d’Abraham, d’Isaac et de Jacob uniquement parce qu’il se distingue nettement d’eux – qualitativement et métaphysiquement. L’expression ne revêt pas une signification différente lorsqu’elle est appliquée à Jésus-Christ. De même qu’elle ne fait pas d’Abraham, d’Isaac et de Jacob autant de divinités aux côtés de Dieu, ni en compétition avec lui, de la même façon l’imprudente et blasphématoire expression « le Dieu de Jésus-Christ » n’élève pas le personnage-clef de l’évangile au rang de la divinité, mais elle ignore – ou peut-être elle nie – le dogme des deux natures hypostatiquement unies en lui. De plus, comme dans le premier cas cette formule exprime la foi d’Abraham, d’Isaac et de Jacob en Dieu qui s’est impliqué dans leur histoire personnelle et dans celle de leur peuple, ainsi dans le second cas la formule exprime :

Dieu métaphysiquement distinct et séparé de Jésus-Christ sur la base d’une infinie différence qualitative à sonorité Kierkegaardienne ;

La condition de créature purement humaine de Jésus-Christ, qui lorsqu’il fait référence à Dieu indique en Lui le Tout-autre que lui-même ;

La foi avec laquelle Jésus-Christ se rapporte continuellement à Dieu, exprimée dans sa prédication sur Dieu comme Père, Amour, Justice et Paix.

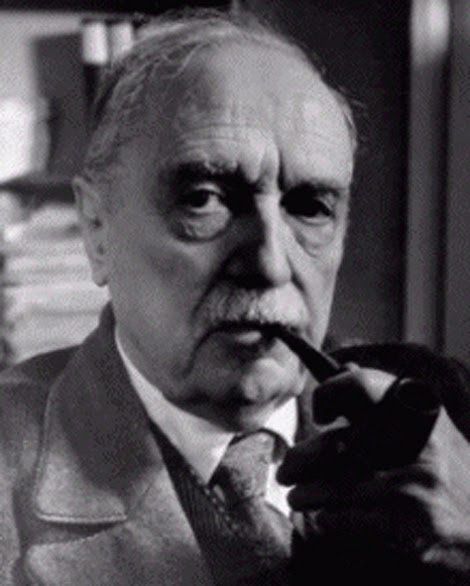

Rudolf Bultmann

2. Qui a dit cela

Je suis sincèrement désolé d’être obligé de mentionner ici un nom ; cependant je ne peux pas me soustraire au droit du lecteur de connaître avec précision l’état où en sont les choses. Le nom en question, donc, est celui de Mgr Bruno FORTE. Non pas qu’il soit le seul concerné ; le groupe dans lequel il se trouve est même largement constitué de personnages de premier plan. Mais parmi eux, il fait partie des plus en vue : archevêque de Chieti-Vasto depuis le 26 juin 2004 et Président de la Commission épiscopale pour la doctrine de la foi, l’annonce et la catéchèse. Je passe sur ses titres académiques, considérables et pourtant moins intéressants que ses titres institutionnels. Uniquement pour faire comprendre qu’il n’est pas le premier venu, je rappellerai qu’après son doctorat en théologie auprès de la faculté théologique d’Italie méridionale, il a obtenu des diplômes de perfectionnement à Tübingen et à Paris, couronnés par le « laurea » en philosophie auprès de l’Université de Naples. Dans un article célèbre paru dans la revue Divus Thomas en 1986/87, son ancien professeur et prédécesseur dans la même faculté théologique, le professeur Mons. Giuseppe De Rosa, avait écrit une sévère critique, longue et argumentée, de son livre Jésus de Nazareth – Histoire de Dieu, Dieu de l’histoire (10). Peu de temps après, en écrivant moi-même une « recension de la recension », je reconnaissais le fondement de tous les arguments de De Rosa, mais tout en essayant de donner à cet article un ton plus nuancé. Ingénu inguérissable comme je le suis, il me faut cependant reconnaître aujourd’hui que la sévérité du professeur De Rosa avait des motifs valables. Bruno Forte a continué à écrire, avec une plume agile et désinvolte, parfois presque subtile, mais toujours terriblement à la limite de la rupture – et même parfois au-delà de la limite, comme dans le cas de sa fanta-théologie trinitaire. Pendant de nombreuses années, je l’ai volontairement ignoré, tout en lisant ses écrits, et en admirant même la finesse du style dans lequel il est accoutumé à noyer ses effrayantes erreurs. Parce que c’est bien d’erreurs qu’il s’agit, et non pas de bagatelles. J’espérais que quelque nouveau De Rosa s’en aperçoive et agisse avec lui de la même façon. Peine perdue. Son nom, rapidement avancé dans les sphères d’influence (11), et intelligemment utilisé par des éditeurs intéressés, a suscité progressivement des résonnances mondiales. Il a enseigné dans des congrès et des rencontres de très haut niveau ; il a été coopté dans de nombreuses académies et commissions d’étude ; il a été fait évêque et président, lui, de la commission épiscopale pour la doctrine de la Foi, point de référence obligé (paraît-il) de la pensée théologique italienne. Lui seulement ou bien ses erreurs aussi ?

La phrase de laquelle nous sommes partis lui appartient. Elle lui appartient, il est important de le noter, non pas comme docteur privé, mais comme expression et synthèse de l’enseignement de la Conférence Épiscopale Italienne. On la trouve, en effet, dans la Présentation d’une Lettre à ceux qui cherchent Dieu, que S.E. Mgr Bruno Forte, au nom de la commission épiscopale qu’il préside – et avec l’approbation du Conseil Épiscopal Permanent en date du 22-25 septembre 2008 – a envoyé à ses lecteurs à Pâques 2009. Il s’agissait, avec cette lettre, de se mettre aux côtés de tous ceux qui cherchent « le visage du Dieu vivant » : les croyants qui progressent dans la connaissance de la foi, et tous ceux, même non-croyants, qui examinent avec sérieux le problème de Dieu et des fins dernières. Mais il avait aussi l’intention de solliciter l’intérêt de ceux qui ne se posent jamais ce genre de questions, « dans le total respect de la conscience de chacun, avec sympathie et amitié envers tous » (12). L’intention est donc noble et solennelle, tout comme le point de départ. Mais l’un est l’autre sont malheureusement noyés dans les tourbillons libéraux de l’expression incriminée ici. Dans la seule « Présentation » de la Lettre, cette phrase apparaît au moins deux fois : « Le texte part d’un certain nombre de questions qui nous semblent récurrentes dans le vécu de beaucoup de gens, pour ensuite proposer le message chrétien et répondre à la question : où et comment rencontrer le Dieu de Jésus-Christ ? » et un peu plus loin : « La Commission Épiscopale espère que la Lettre pourra […] susciter des réactions […] qui aideront chacun à s’interroger sur le Dieu de Jésus-Christ et à se laisser interroger par lui » (13). Qu’on n’imagine pas qu’il ne s’agit là que de cas isolés : dès qu’on ouvre la lettre et qu’on en parcourt les pages, on retrouve soit la même phrase (14), soit des expressions équivalentes (15).

Il est difficile de se tromper sur la signification objective de cette phrase, qui trouve son Sitz-im-Leben dans le cadre de ce que j’ai exposé ci-dessus : elle dérive en effet du christianisme désurnaturalisé de la Liberaltheologie, laquelle est à son tour fille naturelle de la tradition illuministe. Un tel Sitz-im-Leben est d’ailleurs expressément avoué : à partir de la page 55, tout est exprimé dans un sens Liberaltheologisch. Les disciples, est-il affirmé, se sont convaincus que Jésus était ressuscité, et ils ont donc réinterprété sa vie, à la lumière de la résurrection, comme « appartenant au monde de Dieu ». Qu’il soit bien clair cependant qu’on rencontre aussi, dans ce même texte, des expressions et des raisonnements moins choquants, et même parfaitement orthodoxes ; mais c’est là le costume des « novateurs », comme dirait Romano Amerio : un coup à droite, et un coup à gauche. Quoiqu’il en soit, le fait demeure : la distinction entre le Christ de la foi et le Jésus de l’histoire ; et avec ce fait, le sens que je lui ai donné en conclusion du paragraphe précédent. Avec un profond remords je dois donc prendre acte qu’il s’agit là d’une phrase à réprouver, pour un double motif : d’une part parce qu’elle ne confesse pas dans la personne du Christ le Fils de Dieu selon la nature, et d’autre part parce qu’elle détache le Christ de la circumincession amoureuse qui unit Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, subvertissant ainsi à la fois le dogme trinitaire et le dogme christologique.

Je parle ici de signification objective, tout en sachant bien et en espérant, quoiqu’il en soit, que les intentions subjectives de l’auteur n’avaient rien d’autre en vue que de faciliter une rencontre salvifique avec le Seigneur Jésus, le Verbe éternel du Père, Dieu de Dieu, de la même substance que Lui, parfaitement Dieu et parfaitement homme, ayant pris la chair humaine du sein immaculé de la Vierge Marie pour devenir le Médiateur, le Rédempteur, le Sauveur du genre humain. Oui, de cela j’en suis convaincu, et j’espère que ce sont là non seulement les intentions, mais plus encore les convictions de la foi de l’évêque qui a signé cette Lettre à ceux qui cherchent Dieu, en s’appuyant, comme il le confesse lui-même, sur « un travail collégial qui a inclus des évêques, des théologiens, des spécialistes de la pastorale, des catéchistes et des experts en communication » (16).

Cette dernière confession ne me console pas. Au contraire, je dois en déduire que la situation est bien plus grave que ce qu’elle n’apparaissait : puisqu’il en est ainsi, j’en conclus que ces erreurs n’appartiennent pas à une seule personne, mais à un groupe de personnes considérées dans leur ensemble comme compétentes et chargées officiellement de collaborer à ce travail, sur la base de leurs compétences particulières. Comment est-il donc possible que ces compétences engendrent de telles erreurs ? De quelles compétences s’agit-il ? Et quelle théologie peut donc bien servir de terreau pour des compétences qui sèment ainsi l’erreur ?

3. Les erreurs

Des mots tels que « erreur » ou « hérésie » ne se prononcent pas à la légère : imprudemment, de façon superficielle ou méchamment. Ce sont des mots extrêmement graves qui se rapportent à des positions dogmatico-théologiques tout aussi graves. La prudence, et plus encore la charité, sont dans ce cas deux conditions préalables et absolument nécessaires.

Malheureusement, dans le cas examiné ici – « et flens dico » (Phil. 318) – ces mots sont les seuls qui soient objectivement adéquats, et par suite, toute autre parole serait inadéquate. Je dois même reconnaître – encore une fois « flens dico » – que c’était le vieux professeur De Rosa qui avait raison lorsque le premier il avait mis le doigt sur la plaie. La pseudothéologie de cet évêque à qui la Conférence Épiscopale Italienne confie le sort de la doctrine catholique, de son annonce et sa catéchèse, et donc de notre Foi et de notre salut, n’est rien d’autre qu’un amas de positions décidément erronées et insoutenables. Son point de départ – la théologie d'en bas – le met au crochet des plus grands responsables de la myopie théologique actuelle : à travers Rahner et la pléthore de ses répétiteurs habituels, elle remonte à Heidegger, Husserl, Hegel, non sans jeter quelques coups d’œil, en passant, dans la direction de Barth, de Bultmann, de Moltmann, Schillebeeckx, Block, et non sans évoquer aussi des réminiscences symptomatiques de Joachim de Flore, de Vico, de Croce, de Spinoza et de son émule moderne Teilhard de Chardin.

Un tel point de départ est une piste de lancement pour un renversement radical de toute la dogmatique classique : Dieu est considéré à partir de l’homme, et il est mesuré à partir des nécessités naturelles et des limites humaines, englué en elles, souffrant par elles et souffrant même que son Fils les ait fait siennes. Ses sympathies pour le théopaschisme et le monophysisme théopaschite le mettent ainsi à la remorque des Patripassianistes, pour qui « si ipse est Filius qui et Pater, crux Filii Patris est passio » (17), mais elles l’entraînent aussi, inévitablement, dans leur condamnation (18). Sa doctrine d’un Dieu qui finalement n’est plus personnel met en évidence les traits hégéliens de sa conception, ceux d’un Dieu qui est déclaré, et qui est même défini comme « histoire » : un Dieu qui devient, qui se pose et qui se renouvelle dans le flux de l’immanence mondaine. L’immutabilité et l’impassibilité de Dieu sont ainsi dépassées d’un bond, comme des vieilleries inutilisables par les laboratoires modernes de théologie dogmatique.

L’influence hégélienne de ce célèbre théologien se révèle dans le fait qu’il confond christologie et sotériologie en un insaisissable pancriticisme grâce auquel Jésus-Christ se retrouve au centre de la réalité, toutes choses étant récapitulées en lui (cf. Eph. 110), et devient ainsi la raison et le ressort de ce devenir dialectique qui, avec Feuerbach, porte jusqu’à ses conséquences extrêmes la dialectique hégélienne, en transformant la théologie en une pure et simple anthropologie.

Il ne s’agit ici que d’un cadre à peine ébauché, qui exige certainement une analyse critique bien plus précise et approfondie : le présent travail n’est qu’une esquisse, et ne répond donc pas aux exigences scientifiques d’une analyse critique. Néanmoins, les grands traits du cadre général que nous avons tracés ici constituent, à mon avis, un fondement suffisant pour situer l’expression « le Dieu de Jésus-Christ » dans son contexte propre. C’est le contexte équivoque d’une prétendue modernisation théologique qui n’est telle (c’est à dire soi-disant rajeunie et rénovée) que parce qu’elle a définitivement tiré un trait :

Sur la Révélation divine que l’Église a déclarée close avec la mort du dernier apôtre ;

Sur la Tradition qui en est née, comme support de la vie et de l’éternelle jeunesse de l’Église ;

Sur le Magistère ecclésiastique comme organe, solennel et ordinaire, de cette Tradition ;

Sur la théologie des grands docteurs, construite sur la Révélation et sur les définitions dogmatiques, afin de lui donner une assurance « in lumine fidei, sub Ecclesiae Magisterii ductu » (19).

Portant sur les épaules la lourde responsabilité d'une telle remise en cause, je ne sais avec quel visage il est encore possible de se présenter devant Dieu pour lui transmettre la fameuse Lettre, et pour lui demander « d’en faire un instrument de sa grâce » (20).

Brunero GHERARDINI

(Traduction française Matthieu Raffray - Stefano Carusi)

[1] Nato il 27 genn. 1808 a Ludwigsburg, alunno di F. Chr. Baur, elaborò nel 1831/32 a Berlino le lezioni di Schleiermacher sulla vita di Cristo ed altrettanto fece nel 1832/35, come Repetent a Tubinga, con la vita di Cristo di Hegel, finché, proprio nel 1835/36, pubblicò il suo famoso Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet in due volumi, dei quali già il primo suscitò un tale vespaio che Strauss ci rimise il posto di Repetent. Nel 1837 pubblicò l'apologia dello suo scritto incendiario: Streitschriften zur Verteidigung meiner Schrift über das Leben Jesu und zur Charakteristik der gegenwärtigen Theologie. Il fossato che già prima era stato aperto tra il-Cristo-della-fede ed il-Cristo-della-storia, si dilatò fin all'inverosimile sotto la spinta d'esigenze c.d. storico-scientifiche: la fede è una cosa, la scienza un'altra. La Leben Jesu diventò una corrente, sulla quale riferì con onestà critica il poliedrico esegeta-teologo-medico-organista-missionario (fondatore del discusso ed ammirato ospedale di Lambarené) ed appartenente egli stesso alla Liberaltheologie, SCHWEITZER A., Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, J.C.B.Mohr (P. Siebeck), Tubinga 19516, il quale, ricercando i prodromi del fenomeno, li individuò anzitutto in H. S. Reimarus ed in alcune espressioni vetero-razionaliste, nel colto razionalismo di H.F. G. Paulus, in quello romantico-sentimentale di Schleiermacher e quindi in quello "scientifico" di Strauss, al quale dedica le p. 69-128 prima di passare alle successive Vite di Cristo. Per una mess'a punto complessiva, cf RISTOW H.-MATTHIAE K. (a c. di), Der historische Jesus und der kerygmatische Christus, Ev. Verlagsanstalt, Berlino 1960.

[2] STAUFFER E., Die Theologie des Neuen Testaments, Stoccarda 19473. Altrettanto VOGEL H., Christologie, 1.Monaco 1949, sp. p. 22.

[3] GALTIER P., L'unité du Christ: Être, Personne, Conscience, Parigi 19392; ID., La conscience humaine du Christ, in "Gregor." 32 (1951) 526ss, sp. p. 562; in polemica con lui, ma ad altissimi livelli, intervenne PARENTE P., col suo capolavoro L'Io di Cristo, Morcelliana, Brescia 1955, terza ed. Istituto Padano Arti Grafiche, Rovigo 1981; ID., Unità ontologica e psicologica dell'Uomo-Dio, Collez. Urbaniana 3/2, Roma 1952.

[4] BARTH K., Kirchliche Dogmatik, I/2 Zollikon-Zurigo 19453, p. 71: "...nach dem Phantom eines historischen Jesus im leeren Raum hinter dem Neuen Testament".

[5] BOUSSET W., Kyrios Christos. Geschichte des Christusglaubens von den Anfängen des Christentums bis Irenaeus, Gottinga 1912.

[6] Cf spec. BULTMANN R., Theologie des Neuen Testaments, Verlag J. C. B. Mohr (Siebeck) Tubinga 19583; ID., Die Geschichte der synoptischen Tradition, Vandenhoeck & Ruprecht, Gottinga 19615; ID., Glauben und Verstehen, 3 voll., J. C. B. Mohr (Siebeck), Tubinga 1961-62. Tra le innumerevoli opere d'interpretazione o di presentazione, scelgo l'unica che più d'ogni altra riesce a far capire il programma della "smitologizzazione" bultmanniana: MALET A., Mythos et Logos - La pensée de Rudolph Bultmann, Labor et Fides, Ginevra 1962. Come puntuale ed onesta controversia fra due grandi si veda anche BARTH K., Rudolph Bultmann: ein Versuch, ihn zu verstehen, Zurigo 19643; al riguardo si confronti anche lo scambio epistolare Karl Barth-Rudolph Bultmann: Briefwechsel 1922-1966, a c. di B. Jaspert, Zurigo 1971, spec. lett.94/95 p. 169ss,

[7] BULTMANN R., Glauben und Verstehen, II. p. 258: "So ist auch Christi Herr-Sein, seine Gottheit, immer nur je Ereignis. Eben das ist der Sinn dessen, daß er das eschatologische Ereignis ist, das nie zu einem Ereignis der Vergangenheit objektiviert werden kann, auch nicht zu einem Ereignis in einer metaphysischer Sphäre, das vielmehr jeder Objektivation widerstreit".

[8] Ibid.

[9] Ibid., I, p. 331.

[10] Ed. paoline, Cinisello Balsamo, 1981.

[11] Proprio a me l'Em.mo Card.Ursi, certo non volendo, ne dette la notizia.

[12] Dalla Presentazione di Lettera ai cercatori di Dio, Paoline Editoriale Libri, Milano 20093 , p. 3.

[13] Ibid. p. 3-4.

[14] P. es. a p. 44, 65; a p. 85 la frase entra nel titolo del III cap.

[15] Un solo esempio, fra i tanti: "La Chiesa è la comunità dei credenti che riconoscono Gesù Cristo Figlio di Dio" (p. 68). Non evidente, ma reale è qui la dissociazione del Cristo della Fede dal Gesù della storia, il quale non vien adorato perché "Figlio di Dio" e quindi Dio egli stesso, ma la sua divina figliolanza è fatta dipendere dalla Fede dei credenti.

[16] Ibid. p. 3.

[17] S. LEONE M., Ep. "Quam laudabiliter", 21 luglio 447, DS 284.

[18] Ibid.

[19] Optatam totius, 16/a.

[20] Presentazione, cit. p. 4.